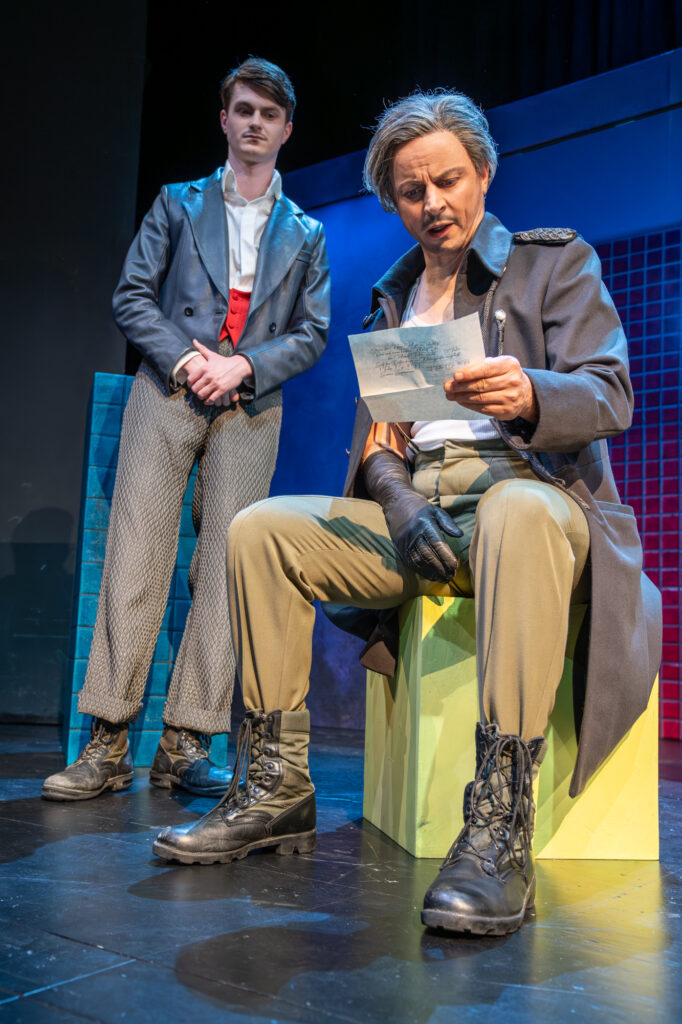

Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück

von Gotthold Ephraim Lessing

Premiere Samstag, 17.05.2025 / 19:30 Uhr im Großen Haus

Dauer ca. 2 Stunden, eine Pause

// BESETZUNG

Major von Tellheim David Lukowczyk

Minna von Barnhelm Kirsten Potthoff

Franziska Claudia Sutter

Just Kai Benno Vos

Paul Werner Helge Gutbrod

Wirt Alexander Wilß

Regie Klaus Kusenberg / Bühne & Kostüme Lena Scheerer / Sounddesign Alexander Wilß / Dramaturgie Eva Veiders / Dramaturgieassistenz Myriam Pechan / Regieassistenz Hannah Wolfhagen & Anna-Katharina Gülicher / Regiehospitanz Dorothée Lena Thomm / Theaterpädagogische Betreuung Katharina Künstler / Soufflage Hermann Holstein / Inspizienz Robert Häselbarth / Technischer Leiter Klaus Herrmann / Bühnenmeister Sven Belzer / Programmierung Bühne Felix Lütke-Bexten & Philipp Neiteler / Beleuchtungsmeister Marcus Krömer / Einrichtung Licht Marcus Krömer / Programmierung Licht Georg Rolle / Betreuung Licht Georg Rolle, Laurin Steinhoff & Viviane Wiegers / Ton & Video Till Herrlich-Petry / Requisite Annette Seidel-Rohlf & Sona Ahmadnia / Leitung Kostümabteilung Claudia Schinke / Maske Ulla Bohnebeck & Henriette Masmeier

Anfertigung der Kostüme und Dekorationen in den Werkstätten des Theater Paderborn.

// Inhalt

Major von Tellheim ist gerade aus dem Siebenjährigen Krieg zurückgekehrt. Da er jedoch aufgrund von Korruptionsvorwürfen unehrenhaft aus dem Militär entlassen wurde, strandet er mittellos und tief gekränkt in einem Gasthof, den er nur auf Kredit bezahlen kann. Daher ist er auch nicht sonderlich erfreut, als er seine Verlobte, die sich auf die Suche nach ihm gemacht hatte, zufällig im Gasthof wieder trifft. Er schämt sich, ihr keinen Wohlstand bieten zu können und würde die Hochzeit am liebsten abblasen. Doch seine Zukünftige – die wohlhabende Minna von Barnhelm – lässt nicht locker. Durch ein geschicktes Verwirrspiel schafft sie es, gemeinsam mit ihrer Dienerin Franziska, den gekränkten Tellheim zu überlisten, sie doch noch zu ehelichen.

Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) hat mit „Minna von Barnhelm“ eines der bekanntesten Lustspiele der Aufklärung geschrieben, das bis heute zum Standardrepertoire der deutschen Theaterlandschaft zählt. Das Thema des Stückes ist noch immer aktuell: Sind Ansehen und Reichtum an das Geschlecht geknüpft?

// Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781)

Kamenz 1729 – Braunschweig 1781

Gotthold Ephraim Lessing wird am 22. Januar 1729 als Kind einer Pastorenfamilie in Kamenz geboren. Nach seinem Schulbesuch in Kamenz und Meißen studiert Lessing ab 1746 Theologie und Medizin in Leipzig, bricht aber 1748 sein Studium ab, um nach Berlin zu gehen. Dort arbeitet er als Rezensent und Redakteur, widmet sich aber daneben schon intensiv dem Schreiben von Stücken. Gotthold Ephraim Lessing nimmt sein Studium wieder auf und erlangt 1752 die Magisterwürde. Zurück in Berlin, schließt Lessing Freundschaft mit Moses Mendelssohn. 1755 kehrt Gotthold Ephraim Lessing nach Leipzig zurück, um schon ein Jahr später wieder nach Berlin zu gehen. Dort veröffentlicht Lessing zusammen mit seinem Freund Mendelssohn und Friedrich Nikolai Briefe zur neuesten Literatur. Lessing, der sich mehr und mehr der Literatur widmet und nun in Berlin als freier Schriftsteller lebt, wird 1767 Dramaturg und Berater am Hamburger Nationaltheater. Dort wird auch Lessings Stück „Minna von Barnhelm“ uraufgeführt. Im Hamburg lernt Gotthold Ephraim Lessing auch seine spätere Frau Eva König kennen. In der Zeit in Hamburg entstehen die „Hamburgischen Dramaturgien“. Nachdem das Hamburger Nationaltheater aus finanziellen Gründen 1770 schließen muss, geht Lessing nach Wolfenbüttel und arbeitet dort als Bibliothekar in der Herzog August Bibliothek.

Dort übersetzt Lessing das hochmittelalterliche Werk „Schedula diversarum artium“ des Theophilus Presbyter, das er 1774 unter dem Titel „Vom Alter der Ölmalerey aus dem Theophilus Presbyter“ herausgibt. 1772 schreibt er sein Stück „Emilia Galotti“. 1776 heiraten Lessing und Eva König. Der Ehe aber ist nur kurzes Glück gegönnt: 1777 stirbt ihr neugeborener Sohn, wenige Wochen später stirbt auch Eva am Kindbettfieber. Trotz des sich verschlechternden Gesundheitszustandes schließt Gotthold Ephraim Lessing seine Arbeit an seinem letzten Stück „Nathan der Weise“ 1779 ab.

Am 15. Februar 1781 stirbt Lessing an einem Hirnschlag in Braunschweig.

Quelle: https://www.lessing-gotthold-ephraim.de/ (zuletzt aufgerufen 05.05.2025)

// Zur Gattung

Das deutsche Lustspiel der Aufklärung macht weniger Entwicklungsstufen durch als das Trauerspiel. Das generell geringere Ansehen der komischen Gattung innerhalb der Gattungshierarchie hat darauf sicher Einfluß; letztlich bleibt die Komödie in Deutschland eher unterentwickelt.

Bis zur Mitte des Jahrhunderts dominiert Gottscheds Poetik der Komödie. Dieser Entwurf propagiert die Verlachkomödie, in der das falsche Verhalten lasterhafter Personen exemplarisch dargestellt und dem Gelächter des einsichtigen Publikums preisgegeben wird. Ziel sind gewöhnlich verbreitete moralische oder soziale Fehler, die Darstellung beschränkt sich schematisch auf Typisches und dringt nicht zur individuellen Gestaltung vor (deshalb auch [sächsische] Typenkomödie). Bloßgestellt werden beispielsweise fehlgeleitete Gelehrsamkeit, Frömmelei o. a. Mit dieser Zweckbestimmung gehört diese frühe Komödie zum Kern der didaktisierenden Literatur der Aufklärung. Diese Gattung ist an die Ständeklausel gebunden, sie spielt unter mittleren oder niederen Ständen und bedient sich eines mittleren Stils. Die Texte sind in Prosa gestaltet. Charakteristisch für die Komödie ist immer der gute Ausgang der Handlung.

Beispielhaft ausgeführt werden Gottscheds poetologische Anweisungen in den Komödien seiner Frau (Die Pietisterey im Fischbein-Rocke, 1736; Der Witzling, 1745). Die Brisanz der Typenkomödie richtet sich nach dem jeweils behandelten Thema: das pietismuskritische Drama der Gottschedin erreicht ohne Umstände ein Verbot durch die Zensur, andere bringen auch das gutwilligste Publikum eher zum Gähnen.

Die plakative Gestaltung und Prosaform der Komödien heben den geringen ästhetischen Anspruch dieser Gattung hervor. Widerspruch regt sich dort, wo auch die >komische Muse< in höherem Ansehen steht: in seinem Schreiben über die Komödie in Versen (1740) tritt Schlegel für eine ästhetische Aufwertung ein. Er verstößt damit erstens gegen die Tradition, die allein dem Trauerspiel diesen Vorzug einräumt, außerdem gegen den Anspruch auf Nachahmung der mittleren Stillage. Während sich niemand über die Versrede von Königen auf der Bühne zu wundern scheint, gilt sie bei lächerlichen und lasterhaften Personen als unangemessen. Schlegel exemplifiziert seine Position in der Verskomödie Die stumme Schönheit (1747).

Mitte der 1740er Jahre erscheint die rührende Komödie (zeitgenössisch auch: >weinerliche< K.) als neue, erweiterte Gattungsausprägung. Sie richtet sich nicht an die verstandesmäßige Verurteilung und das Überlegenheitsbewußtsein, das sich im Verlachen artikuliert, sondern an ein eher empfindsames Mitgefühl: die Figuren sind nicht bloß Repräsentanten eines Typus, sondern haben individuellere Eigenschaften. Es geht nicht nur darum, allein lasterhafte Züge an Figuren darzustellen, sondern diesen auch

vernünftige und wünschenswerte Eigenschaften mitzugeben. Es entstehen >gemischte Charaktere< (Lessing). Sie werden psychologisch und sozial ernst genommen. Daher rührt auch die Bezeichnung ernsthafte Komödie. Die glückliche Lösung der Konflikte bleibt als Gattungsmerkmal erhalten, doch ist insgesamt eine Annäherung an die Prinzipien des bürgerlichen Trauerspiels unübersehbar freilich ohne, daß immer eine scharfe Unterscheidung von den Stilprinzipien der Typenkomödie gegeben ist. Gellert verleiht dieser Gattungserweiterung mit seiner akademischen Rede Pro comoedia commovente (1751) in der Poetikdiskussion Gewicht. Er verfaßt selbst eine Reihe erfolgreicher Texte in dieser Gattung (darunter Die Betschwester, 1745; Das Loos in der Lotterie, 1746; Die zärtlichen Schwestern, 1747). Schlegels Vorschlag der kunstgerechten Versifizierung wird nicht aufgegriffen, die rührende Komödie behält die Prosasprache bei.

In Lessings Lustspielen schreitet die Gattung weiter fort. Im Frühwerk greift er die moralisch-didaktischen Ansätze der Typenkomödie auf, stärker aber noch römische Vorbilder (Terenz und Plautus). Texte wie Der junge Gelehrte (1747), Der Misogyn (1748) oder Der Freygeist (1750) sind dadurch ausgeprägter in ihren satirischen Eigenschaften.

Den Höhepunkt der Komödie der Aufklärung und zugleich ein Werk von bleibender Bedeutung auch in der Neuzeit schafft Lessing mit Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück (1767). Er geht in diesem Prosaschauspiel in vielen Bereichen über das Übliche hinaus: aktueller Zeitbezug, Zeitkritik, psychologisch abgerundete nicht typisierte Charaktere, eine Frau, die klüger und tatkräftiger ist als der preußische Offizier, der Rückzug beider ins private Familienglück als guter Ausgang, das sind gattungserweiternde Konstruktionsmerkmale, die Lessing unter anderem aus seiner kritischen Reflexion der Bühnenpraxis in Hamburg gewinnt. Entscheidend in der Figurenkonstruktion sind hier die >gemischten Charaktere<, die nicht ganz gut und nicht ganz böse sind: sie eignen sich für das identifikatorische Mitempfinden des Publikums weitaus besser als die älteren schematischen Lustspielfiguren.

Quelle: http://www.philfak.uni-rostock.de/imd/41/litwiss/fb22_2.htm

(zuletzt aufgerufen am 05.05.2025)

// Minna von Barnhelm

Kein Werk Lessings hat sich so stark gehalten auf dem Welttheater wie die MINNA VON BARNHELM. Das erklärt sich nicht nur daraus, daß die Komödie sehr viel stärker der Tradition verpflichtet bleiben darf als die Tragödie oder gar das in seiner Form nicht festgelegte Schauspiel, daß also für die Komödie auch die Gefahr des Veraltens sehr viel kleiner ist. Das erklärt sich weiter nicht nur daraus, daß die MINNA VON BARNHELM ausgesprochenen Seltenheitswert hat innerhalb der deutschen Literatur — wie viele hochwertige deutsche Lustspiele gibt es denn schon?

Nein: MINNA VON BARNHELM ODER DAS SOLDATENGLÜCK ist, obwohl es alle Schullehrer behaupten, ein Meisterwerk. Nun muß freilich gleich eine Einschränkung gemacht werden. Nur MINNA VON BARNHELM pflegt auf unseren Bühnen zu erscheinen. Das — übrigens höchst zweifelhafte — Soldatenglück wie überhaupt die durchaus unseligen Zeitläufe bleiben Folie. Lessing hat sie ebenso unerwartet wie energisch in den Hintergrund verbannt. Von Bösewichtern wird viel gesprochen, sehen aber tun wir sie kaum.

Natürlich hat man gerade in soziologisch oder politisch interessierten Zeiten immer wieder versucht, die politischen, soziologischen, geschichtlichen Elemente des Werks neu heraufzuholen; das hat dann seinen guten Sinn, wenn die eigentliche Substanz, das individuell Menschliche, im Mittelpunkt bleibt. Noch im kleinsten Werkelement findet ja dieses individuell Menschliche hier seinen klaren Ausdruck. Doch hat die Zeitgeschichte bedeutenden Anteil am Entstehen des Werks. Der Siebenjährige Krieg hat an ihm mitgedichtet. Minna ist aus Sachsen, Tellheim ist im preußischen Heer und hat auf jeden Fall viele der Eigenschaften, die wir als preußisch empfinden — wieweit gerade durch Lessings Tellheim zu solchem Urteil gebracht, bleibe dahingestellt, obwohl es sich lohnte, darüber nachzudenken. Werner ist im preußischen Heer, Franziska ist Sächsin. Lessing war Sachse, Berlin hat aber in vielem geholfen, ihn zu Lessing zu machen. Lessing selber hat diesen Tatbestand ins Negativ durchlichtet, indem er sagte, in Leipzig halte man ihn für einen Erzpreußen, in Berlin für einen Erzsachsen, weil er keines von beiden war und keines von beiden sein mußte, wenigstens um die MINNA zu machen. Der Akzent liegt auf dem Erz —, auf der sturen Versteifung und Einengung des Begriffs. Schon daß Lessing irgendwo beides sein konnte, zeugt gegen diese Einengung, zeugt aber auch für die Bereicherung, die er aus solchem Doppelwesen ernten konnte.

Wenn je das Übernationale einen echten Sinn haben konnte und nicht gleichbedeutend mit Verwaschenheit und Wurzellosigkeit war, dann in Lessings Fall. Bezeichnend ist dafür nicht zuletzt der stark «nationale» Eindruck, den die MINNA zunächst in Deutschland machte. Goethe hat dazu nicht wenig beigetragen, wenn er sagte, das Stück sei die wahre Ausgeburt des Siebenjährigen Krieges, von vollkommen norddeutschem Nationalgehalt.

Nichts wäre aber falscher, weil grobschlächtiger, als zu sagen, die MINNA VON BARNHELM sei ein nationales Drama. Sie ist unendlich viel mehr. Zunächst ist sie bahnbrechend gewesen, weil sie unmittelbare Zeitgeschichte auf die Bühne holte. (…) Die MINNA war eine große und kühne Tat. Sie wuchs gradlinig aus ihrem Tag herauf und vermochte erst noch, über ihren unmittelbaren Anlaß hinaus lebendig zu bleiben. MINNA VON BARNHELM war mindestens so «modern» wie heute die «Ermittlung» von Peter Weiss oder der «Stellvertreter» von Hochhuth oder «Andorra» von Frisch oder dessen «Als der Krieg zu Ende war». Hier nennen wir übrigens eine besonders stimmige Parallele. Auch die MINNA könnte sich betiteln «Als der Krieg zu Ende war». Auch die MINNA ist im eigentlichsten Wortsinn ein Nachkriegswerk. Wie der Frieden zu gewinnen sei, das ist die innerste Frage des Stücks. Wie zurückzufinden sei in die Sphäre des selbstverantwortlichen Individuums nach einer Zeit der Ablösung des Individuellen durch das Soldatenhandwerk, das ist das Problem. Nicht umsonst erscheint mehrmals am Horizont des Geschehens der phantastische Prinz Heraklius, Zuflucht für einen Werner, flüchtiger Einfall eines Tellheim.

Ganz und gar nicht flüchtig ist aber die Ablehnung, die Tellheim einem Soldatentum um des bloßen Haudegentums widerfahren läßt. Und höchst wesenhaft der Umstand, daß Tellheim in seine Schwierigkeiten geraten ist dadurch, daß er als Offizier einen militärischen Auftrag auf im Grunde höchst zivilistische Art erledigt hat — nämlich eine Kontribution dem Feind vorgeschossen hat aus eigenen Mitteln.

Der Krieg vom Frieden aus geregelt, das ist Tellheims innerste Haltung, seine schöne Freiheit, seine désinvolture, die Minna an ihm schon geliebt hat, bevor sie ihm begegnet war und zu der sie ihn zurückführen wird. Das Unglück, die Verarmung, die ungerechte Anklage, die Verwundung haben ihn um jene Freiheit gebracht, haben ihn versteift und verkrampft — Minna wird ihn nicht erlösen müssen, es genügt, daß sie ihn löst; sie muß ihn nur zu sich selber zurückführen. Werde, was du bist — beide fordern nur dieses eine voneinander, Tellheim nicht weniger, wenn er an einem entscheidenden und beinahe verhängnisvollen Punkt der Handlung, wo Minna ihre Kriegslist auf die Spitze treibt, betroffen fragt:

Was ist das? — Ich sehe das Fräulein von Barnhelm, aber ich höre es nicht. — Sie zieren sich, mein Fräulein. — Vergeben Sie, daß ich Ihnen dieses Wort nachbrauche (V, 5). Genauso mag aber auch Minna sprechen von Tellheim, auch sie sieht ihn, aber hört ihn nicht.

Daß das Wort als das unverbrüchliche Siegel der lessingschen Personen sich erweise, daß die Einheit von Denken, Sprechen und Sein gefunden werde, als vollkommen gültige Ausprägung des Menschen, das ist das Ziel dieses Spiels. Und deshalb ist dieses Spiel auch restlos zu erfassen aus der Sprache der Personen. Man bedenke nur schon die erste Szene, das Gespräch zwischen

Just und dem Wirt, zwischen dem ehrlichen Grobian und dem geschliffenen Anpasser. Es gibt Inszenierungen des Stücks, in der die beiden Gestalten als «komische Personen» gefaßt werden. Mögen sie auch literargeschichtlich aus der «komischen Person» herzuleiten sein, so haben sie sich doch weit von ihr entfernt, sind individuell geprägte Menschen geworden, über die man wohl lachen kann, aber auf andere Weise als über den — sicher unverächtlichen, sicher unentbehrlichen — Hanswurst. Der Wirt darf durchaus eine gewisse billige Eleganz und Weitläufigkeit haben, er muß es vielleicht sogar, schon deshalb, weil ja schließlich Justs Grobheit und Ungeschlachtheit an ihr ihre volle gegensätzliche Prägung bekommen sollen.

An Justs Grobheit muß gleich von allem Anfang an die jammervolle äußere Lage des Majors abgelesen werden können. An Justs ungelenker Zunge wird aber auch dessen animalische Art ablesbar. Mit wem wird er sich vergleichen? Mit einem treuen Hund, seinem Pudel, der ihn nicht verläßt, auch wenn er ihn tritt. Und Tellheim, den der Pudel mehr rührt, als er zugeben möchte, nennt den zornigen Just einmal Bestie. Die Sprache kennzeichnet den Menschen hier bis zum letzten Rest. So ist die MINNA VON BARNHELM Wortkunst reinster, strengster Art — aber dramatische Wortkunst, Handlung gefügt aus sprechenden, sich aussprechenden, im Wort sich erschöpfend gestalteten Menschen.

Der karge, strenge Tellheim bricht zweimal aus in seinem Sprechen, einmal im mörderischen Lachen des Menschenfeindes — Minna erschrickt zutiefst und holt ihn zurück. Ein anderes Mal (am Ende von V, 5), in der Beteuerung seiner Liebe, verfällt er dem bloßen Zeitstil — oder muß man sagen, Lessing verfalle ihm? —, er gibt eine Analyse seines seelischen Zustandes, er schwelgt in allegorischen Begriffen,

. . . die Liebe sendet ihre Tochter, das Mitleid, die, mit dem finstern Schmerze vertrauter, die Nebel zerstreut und alle Zugänge der Seele den Eindrücken der Zärtlichkeit wiederum öffnet. Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, da ich etwas Kostbareres zu erhalten habe, als mich, und es durch mich zu erhalten habe . . . Minna wird der Antwort enthoben, da in diesem Moment der Feldjäger mit dem königlichen Handschreiben eintrifft. Was sollte sie auch sagen! Etwa sie habe weder Philosophie noch Psychologie studiert?

Doch taut Tellheims frostiger Stil zusehends auf, in der neunten Szene zeigt er zwar noch, daß er seinen Horaz kennt und den heitersten, lachendsten Winkel, der ihm und der Geliebten zum Paradies werden soll, doch endlich findet er seinen vollen Ton des Glücks: Was nennen Sie Ihren Verlust? Alles, was Minna verlieren konnte, ist nicht Minna. Sie sind noch das süßeste, lieblichste, holdseligste, beste Geschöpf unter der Sonne; ganz Güte und Großmut, ganz Unschuld und Freude! — Dann und wann ein kleiner Mutwille; hier und da ein wenig Eigensinn. — Desto besser! desto besser! Minna wäre sonst ein Engel, den ich mit Schaudern verehren müßte, den ich nicht lieben könnte. Minna gibt

ihm die vom symmetrischen Wechselspiel zunächst geforderte Antwort, vernünftig auch sie diesmal, seinen Stil aufs behutsamste nachahmend, kaum noch spottend, noch im Bereich der vernünftigen oder scheinbar vernünftigen Reflexion, der Mensch beseelter Vernunft —, da ist kein Wort verstiegen, bläßlich aufgedunsen. Eher noch rechnend, was dann freilich der stärkste Mummenschanz wäre, dessen die unberechnende Minna fähig wäre:

. . . Die glückliche Barnhelm wünschte nur für den glücklichen Tellheim zu leben. Auch die unglückliche Minna hätte sich endlich überreden lassen, das Unglück ihres Freundes durch sich, es sei zu vermehren oder zu lindern . . .

Zum Wort gehört aber gleichgewichtig das Schweigen. Es gibt in diesem Stück einige Szenen, in denen dem Schweigen einer Person höchste Wichtigkeit zufällt. Da ist erstens einmal die Szene zwischen Werner, dem Wirt und Franziska (III, 4). Franziska gibt nur einen Laut des Erschreckens von sich, als ihr der fremde Werner auf die Schulter klopft, während der ganzen Szene aber reden die beiden Männer immer nur zu ihr, rufen sie als Zeugin an — sie schweigt. Schweigt, nachdem sie uns in der 2. Szene des 2. Aktes, in der Verspottung des Wirts und seiner Neugierde, eine akrobatische Beredsamkeit vorgespielt hatte. Diese Selbstvorstellung wird jede Franziska mit undämpfbarer Suada hinlegen und den Wirt damit völlig aus dem Sattel heben — jetzt aber schweigt sie. Sie muß sehr hörbar schweigen. Sie muß schweigen, weil anderes sie beschäftigt als das, was gesprochen wird, oder besser gesagt: weil sie das, was gesprochen wird, auf seinen tieferen Sinn, auf sein eigentliches Gewicht hin prüft.

Erst durch dieses Schweigen bekommt die nachfolgende Szene ihren rechten Sinn: sie ist das erste Liebesgespräch zwischen dem Wachtmeister und dem Frauenzimmerchen. Werner zeigt seine ganze täppische Verlegenheit dadurch, daß er von dem Wort Frauenzimmerchen nicht loskommt, und darüber hinaus durch sein ungeschicktes Schwadronieren. Beides kennzeichnet die Unbeholfenheit des Soldaten im Moment, wo er in der Frau zum ersten Mal ein einmaliges, nicht mehr mit dem bloßen Geschlechtstypus zu fassendes Wesen erkennt. Wer in seiner stereotypen Redeweise bloß einen konventionellen Lustspielschnörkel sehen möchte, der entsprechend konventionell zu setzen wäre, verfehlte die Rolle. Gerade das macht aber die Rolle Werners besonders heikel — nur ein überdurchschnittlicher Darsteller wird diesem so oft wiederkehrenden und jedesmal neu zu instrumentierenden Frauenzimmerchen genügen können.

Aber zurück zum Schweigen Franziskas in ihrer ersten Begegnung mit dem Wachtmeister. In diesem Schweigen muß die Liebe sich sammeln wie das Wasser in einer Zisterne. Franziska ist freilich gleichsam eingestimmt worden auf Werner durch ihr Gespräch mit Just, zwei Szenen vorher, wo sie erfahren mußte, wie Bediente des Majors, die ihr imponiert hatten, entlarvt wurden:

Ich verdiene den Biß! — Ich bedanke mich, Just. Ich setzte die Ehrlichkeit zu tief herab. Ich will die Lehre nicht vergessen . . . (III, 3).

Dieses Schweigen Franziskas, richtig ausgeschöpft, gewichtig ausgespielt, wird eine Darstellerin an dem Kapitalfehler verhindern, hier eine der unzähligen Repliken der bloßen Soubrettenfigur zu spielen. Franziska ist mehr, hat sich deutlich abzuheben von dem Grundmuster der Soubrette, das sie zunächst bestimmt.

Ein anderes Schweigen des Stücks muß hier ebenfalls genannt werden. Just spricht seine letzten Worte, sehr wichtige, entscheidende, aufgeregte Worte in der zehnten Szene des letzten Aktes. Er bleibt dann aber bis zum Ende des Stücks, d. h. bis zum Ende der fünfzehnten Szene, auf der Bühne — ein bloßer Zuschauer. Liebende finden sich, Tellheim findet einen Vater in Minnas Onkel — Just steht im Hintergrund. Die Liebenden haben ihn sicher vergessen — soll ihn auch der Zuschauer vergessen? Was tut Just im Hintergrund? Bedenkt er, ob ihn Tellheim, der Gemahl des eleganten Fräulein von Barnhelm, wohl noch brauchen könne? Erwägt er, wohin er mit seinem Pudel gehen werde? Bedauert er als der eingefleischte Verächter der Weiblichkeit, der er ist, das, was hier gespielt wird? All das muß unhörbar, fast unsichtbar mitschwingen in diesen Szenen. Lessing hätte ja Just ohne weiteres von der Bühne entfernen können. Wenn er es nicht tat, so hatte er seine Gründe. Aber Just darf sich nicht als «komische Figur» betätigen, er muß wirken durch seine stumme, reglose Gegenwart, als der vollkommene Statist, jene Theaterfigur, die zum Seltensten, weil Schwierigsten, gehört.

Wortkunst bei Lessing? Ganz gewiß. Aber nicht lyrischer Art, nicht monologischer Art, die sich am Wort berauscht oder begnügt. Vollgültiges Theaterwort, das unmittelbar Träger der Handlung wird. Theaterwort als Gebärde des Verstandes und des Gefühls.

Die weitaus schwierigste Frage, die dieses Stück aufgibt, ist, ob Tellheim als Lustspielfigur aufgefaßt werden könne, ob er stellenweise ein Lachen hervorrufen dürfe. Er wird lächerlich, weil er sich auf sein Ich versteift. Weil er sich nicht einer neuen Lage anpassen kann, und zwar nicht als Anpasser, sondern als Ergründer neuer Fundamente. Was hat er verloren? Seine Ehre — aber nur in den Augen der Welt, die sich verfehlt hat, indem sie ihn entehrte. Minna möchte von ihm verlangen, daß er über die Konvention hinwegschaue, so wie sie es zu tun vermag. Aber sie will dabei übersehen, daß sie es vermag, vom sicheren Port aus, selber nicht gemindert. Erst im Moment, wo sie vorgibt, auch sie sei «deklassiert», kann Tellheim wieder zu seiner Liebe stehen. Was würde aber geschehen, wenn Minnas List entlarvt würde, ohne daß Tellheim vom König rehabilitiert worden wäre? Könnte Tellheim es dann über sich bringen, Minna zu heiraten und quasi zum Mann seiner Frau zu werden? Man hat es stellenweise verneint. Man hat den Finger auf die Tatsache gelegt, daß die Lösung eigentlich doch von einem deus ex machina komme, nämlich vom

König — (…). Hier wirkt Friedrich der Große zusammen mit Minna, er erlaubt, daß sich im Theatertempo das gewähre, was sonst vielleicht Jahre erfordert hätte. Immerhin Jahre echter Selbstbeirrung seitens eines Tellheim. Im Thema der MINNA VON BARNHELM steckt tatsächlich die Substanz eines langen, langwierigen seelischen Prozesses, dem der Roman, auch und vor allem der Roman unserer Zeit, gemäß sein könnte. Aber MINNA VON BARNHELM sollte ein Lustspiel sein. (…)

Tellheim ergreift die guten und klugen Hände seiner Minna, seines Wachtmeisters, und ihm folgen Just und Pudel neben dem noblen Oheim der Minna. Die Lösung ist bei Lessing ungleich stimmiger, harmonischer, menschenfreundlicher, versöhnlicher, heiterer, optimistischer. Allerdings hat er auch die größeren Einsätze ins Spiel gegeben. Tellheim würde durch sein Scheitern eigentlich alle Hauptpersonen des Stücks mitreißen ins Verderben. Dieser verfinsterte, sich selbst befeindende Edelmann war der Mittelpunkt einer kleinen Welt, ein echter Herr, dem die Echten mit Freude dienten. Wenn er ausfällt, ist diese kleine Welt im Herzen getroffen und mit ihr die große Welt, die sich spiegelte in diesem kleinen Abbild. Tellheim muß wieder eingefangen werden in Sinn und Glück, sonst könnte der Zweifel am Sinn des Schicksals aufsteigen, unüberwindlich. Lessing inszeniert ein gefährliches Spiel. (…)

Wir dürfen (…) nie vergessen, daß Lessing ein leidenschaftlicher Spieler war. Dieser Mann der hochgemuten Vernunft fand im Hazardspiel Entspannung — und Spannung. Dem Unberechenbaren nachzuspüren, sich ihm auf eine Weile auszuliefern und dabei vielleicht noch ein wenig von dem leidigen, so oft entbehrten, so gern verschenkten Geld zu gewinnen, war ihm eine Passion, derer er sich nicht geschämt hat. (…) Er wußte, was «corriger la fortune» heißt, obwohl er es sicher nicht selber versucht hat. (…).

Wie wird nun Tellheim komisch? Immer nur anflugsweise. Es wäre eine schlechte Aufführung, in der man über ihn schallend lachen könnte. Wir lächeln über ihn, und auch das mehr nur legitimiert durch Minnas und Franziskas Lächeln. Wir geben ihm beinahe recht, wenn er verstört ist durch Minnas Kriegslist. Und wenn er einmal lacht, sein schreckliches Lachen des Menschenhasses, das Minna tötet, so teilen wir ihr Entsetzen allsogleich. (Nebenbei bemerkt: in diesem Lachen ein Lustspielmotiv, eine Erheiterung, Erleichterung der Handlung sehen zu wollen, ist doch wohl eine absolute Verkennung von Lessing und Tellheim. Wenn hier das Lachen für das Wort eintritt so ist das ein Schritt hinein in jene Welt, in der Worte nichts mehr vermögen und mit den Worten alles Gültige. Wenn Sie an Tugend und Vorsicht [= Vorsehung] glauben, Tellheim, so lachen Sie so nicht!) Aber als Tellheim erst Werners Geld schroff ablehnt und es im Moment, wo er Minna «retten» soll, ebenso schroff fordert — übrigens einer der wenigen Momente, wo Tellheim so etwas wie vergnügt ist —, als er Just schroff entläßt und sich dann von dessen treuherzig zorniger List beschämen lassen muß, dann lachen wir

ein wenig. Als er sich von Franziska elegant abweisen lassen muß, lachen wir ein wenig. Als er Minna leidenschaftlich entgegenstürzt und sich gleich darauf aufs künstlichste abkühlt, schütteln wir den Kopf — immer mit Zuneigung, immer als Partei. Wir sind für ihn, wie wir für Minna sind, wir schließen dauernd Frieden zwischen den Entzweiten, das ist die echte Lustspielsituation. Aber wir sollen auch fürchten, daß der Frieden, den unsere Zuneigung für das Liebespaar immer wieder stiften möchte, eben doch nichts nütze, so wenig wie gute Wünsche, die man seinen Freunden schickt. So subtil ist die komische Substanz des Stücks, so zerbrechlich, so auf Messers Schneide. Und Minna? Ist sie eigentlich freundliche, heilende Macht? Ist sie es immer? Ist sie nicht zu überlegen? Zu sicher in ihrem Selbst wohnend?

Zu unversehrt diesem Versehrten gegenüber? Daß er sich erst zurechtfindet, wenn er auch sie gefährdet wähnt, könnte die Frage bejahen. Aber das hieße doch, daß ihr Wesen ihn belaste, solange es eben glücklich und beflügelt sei. Was nun freilich durchaus nicht als Zeichen der Lächerlichkeit Teilheims oder zum mindesten seiner Unvernunft zu nehmen wäre, sondern seiner echten Unseligkeit. Es fehlt allerhand daran, daß Tellheim an Minna lächerlich werde. Aber Lessing sorgt dafür, daß sie ihre anmutige Überlegenheit nicht ungeritzt behält. In ernstliche Gefahr gerät sie mit ihrer List am Ende des Stücks, wo sie überschlau handelt, wo sie sich ganz eigentlich ein wenig rächt. Das ist aber gewichtig vorbereitet durch ein Wort, das man leicht überhört. In der fünften Szene des zweiten Aktes sagt Franziska:

Wir haben den Mann wieder gefunden; aber wie haben wir ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muß es ihm übelgehen. Er muß unglücklich sein. Das jammert mich. Und Minna darauf: Jammert dich? — Laß dich dafür umarmen, meine liebste Gespielin! Das will ich dir nie vergessen! — Ich bin nur verliebt, und du bist gut.

Minna bewegt sich zwischen diesen beiden Polen der Verliebtheit und der Güte. Güte fällt ihr, der Geistreichen, lustvoll Kämpferischen, nicht immer ganz leicht. Güte ist ihr nicht selbstverständlich wie der naiveren Franziska. Güte muß sie immer wieder erringen, und mit Mangel an Güte, mit einem kleinsten Verstoß gegen die Güte, setzt sie am Ende beinahe ihr Glück ernstlich aufs Spiel. Auch ihr Wesen ist gefährdet, und diese geheime Gefahr ihres Lebens muß eine angemessene Darstellerin der Minna unbedingt aufklingen lassen.

Für Lessings Zeitgenossen war da allerdings noch ein anderes Element: das reiche Fräulein, das einem verabschiedeten Offizier nachreist, um ihn wiederzugewinnen, handelte erstaunlich emanzipiert und setzte sich schlimmen Verdächtigungen aus. Hier hatte Minna nicht ungewichtige Vorurteile beim Publikum zu überwinden, und diese Gewichte an der Rolle taten dieser eher gut. Heute kann eine Minna diese ihre schöne Verwegenheit nur schwer als Verwegenheit begreiflich machen. Anmut und Kühnheit verbanden sich in Minna für den Zuschauer des 18. Jahrhunderts. Wir Heutigen müßten

versuchen, die Kühnheit mit vielleicht etwas anderen Mitteln ebenfalls spürbar zu machen — allerdings ohne die Anmut und die Noblesse zu gefährden.

Es ist allzu begreiflich, wenn — angesichts so verborgener und erst noch melancholisch verwölkter Komik in den beiden Hauptdarstellern — die Nebenpersonen oft überbetont komisch gefaßt werden. Daß sie nicht einfach nach dem konventionellen Schema gespielt werden dürfen, zeigt sich schon daran, daß sie leicht ins Läppische abrutschen, sobald man sie wie die üblichen Dienstboten der Komödie spielt. Unerträglich ein in erster Linie auf Komik ausgerichteter Wachtmeister, unerträglich ein solcher Just, eine Verarmung eine solche Franziska. Es ist eben schon so, wie Lessing in der DRAMATURGIE von den wahren Meisterwerken sagt: … daß in einem vollkommenem Stücke öfters eine jede Person ein Hauptakteur sein müßte, und wenn sie es nicht ist, indem sie ihre Rolle verhunzt, zugleich auch die übrigen verderben hilft.

Natürlich schimmert die Konvention durch, auch in der MINNA VON BARNHELM, Lessing dachte ja groß von der Lustspielkonvention. Aber hier hat er den Versuch gemacht, sie gerade soweit zu befolgen, wie man sie befolgen konnte, im Moment, wo man mit durchaus individuell gefaßten — und zwar durchgängig individuell gefaßten — Menschen Lustspiel machte. Das Doppelspiel zwischen schattenhaft sichtbarer Konvention und lebendigster Persönlichkeit, die von der Konvention kaum spürbar gelenkt wird, macht eine Kühnheit und eine Schönheit dieses durchaus einzigartigen Werks aus. Man müßte es immer neu aufzuführen versuchen, denn es vollgültig aufzuführen, ist kaum je zu erreichen. Und man müßte endlich aufhören, es pflichtmäßig in den Schulen mit den Halbwüchsigen zu lesen. Sie können sein Gewicht kaum spüren und werden sich bei solcher Pflichtlektüre nur die spätere Freude an ihm verderben. Hier wird dann falsch verstandene Bildung zum Verbrechen am Schüler und am Dichter.

Quelle: Elisabeth Brock-Sulzer: Gotthold Ephraim Lessing. Velber 1972, S.43-54.

// 1763: Das Ende des Siebenjährigen Krieges

Am 15. Februar 1763 wurde der Frieden von Hubertusburg geschlossen. Der Friedensvertrag zwischen Preußen, Österreich und Sachsen beendete den Siebenjährigen Krieg, dem ab 1756 rund 180.000 preußische, 140.000 österreichische und 120.000 russische Soldaten zum Opfer gefallen waren. Sie starben auf dem Schlachtfeld, an Verwundung oder Seuche. Teile Preußens und Sachsens waren verwüstet, zu Zehntausenden waren Zivilisten gestorben, misshandelt oder ausgeplündert worden. Fast sieben Jahre lang hatte der preußische König Friedrich II. (1712-1786) einer feindlichen Übermacht die Stirn geboten, um Preußen neben seinem Bündnispartner Großbritannien sowie den Feinden Österreich, Frankreich und Russland als fünfte Großmacht in Europa zu etablieren.

Friedrich II. trat 1740 die Herrschaft im Königreich Preußen an. Europaweit hatte er als musischer und aufgeklärt-intellektueller Prinz gegolten, der nicht zuletzt mit seiner 1740 veröffentlichten Abhandlung der „Anti-Machiavel“ bei vielen Europäern die Hoffnung weckte, er werde die friedfertige preußische Außenpolitik seines Vaters fortführen. Gegen alle Erwartung begann mit der Inthronisierung Friedrichs aber eine kriegerische Epoche: In den ersten beiden Schlesischen Kriegen 1740-1742 sowie 1744/45 nahm er die österreichische Provinz Schlesien ein und verteidigte seine Eroberung erfolgreich gegen Österreich unter seiner Dauerrivalin Maria Theresia (1717-1780). Die militärischen Erfolge brachten Friedrich II. – vermutlich von ihm gezielt gesteuert – zunächst in der preußischen, bald darauf auch in der außerpreußischen Öffentlichkeit den Namen „der Große“ ein.

Als Friedrich 1756 von einem bevorstehenden Bündnis des auf Revanche sinnenden Österreich mit Frankreich, Sachsen und Russland gegen Preußen erfuhr, beendete er die elfjährige Friedenszeit: Um dem erwarteten Angriff der verbündeten Streitmacht zuvorzukommen, fiel er ohne Kriegserklärung am 29. August 1756 mit seinen Truppen in Sachsen ein. Die Mehrheit der Reichsfürsten veranlasste daraufhin Anfang 1757 die Reichsexekution gegen den Aggressor Preußen, die mit Hilfe eines Reichsheeres durchgesetzt werden sollte. Doch Friedrichs beeindruckende Siege 1757 über die Reichsarmee und französische Verbände bei Roßbach sowie über ein zahlenmäßig ebenfalls mehr als doppelt so starkes Heer der Österreicher bei Leuthen begründeten eine weit über die Grenzen der deutschen Staatenwelt hinausreichende Verehrung für den Preußenkönig und seinen „Mythos“ als quasi unbesiegbarer Heerführer. Diesen Ruhm vermochte auch die fast vernichtende Niederlage in der Schlacht bei Kunersdorf am 12. August 1759 nicht zu trüben. Infolge der Uneinigkeit der russischen und österreichischen Führung konnten die Verbündeten keine Kriegsentscheidung herbeiführen. In den folgenden zwei Jahren gelang es dem preußischen König mit strategischem Kalkül und militärischem Geschick, aber auch mit viel Glück und Zufall der scheinbar übermächtigen Koalition aus Österreich, Russland, Frankreich und Schweden

standzuhalten, obwohl halb Schlesien, Teile Sachsens sowie ganz Hinterpommern von den antipreußischen Bündnispartnern eingenommen waren.

Das „Mirakel des Hauses Brandenburg“, der zum Frieden mit Russland führende plötzliche Tod der Zarin Elisabeth (1709-1762), rettete Preußen vor dem Untergang. Mit der Thronbesteigung Zar Peters III. (1728-1762) schied Russland aus dem Bündnis mit Österreich und Frankreich aus und schloss am 5. Mai 1762 einen Separatfrieden mit Preußen. Die allgemeine Erschöpfung führte Ende 1762 zu weiteren Friedensverhandlungen: Der Pariser Friede vom 10. Februar 1763 zwischen Großbritannien und Frankreich beendete den Krieg in Übersee und bestätigte Großbritanniens führende Rolle als See- und Kolonialmacht. Auf Anregung des um einen Frieden in Deutschland bemühten sächsischen Kurprinzen Friedrich Christian (1722-1763) fanden Verhandlungen der Bevollmächtigten Preußens, Österreichs und Sachsens vom 30. Dezember 1762 bis zum 15. Februar 1763 in einem Nebengebäude des 1761 von preußischen Soldaten verwüsteten Jagdschlosses von Hubertusburg in der Nähe von Oschatz statt. Dort garantierten sich die Bevollmächtigten gegenseitig ihre Besitzstände, durch den Frieden von Hubertusburg wurde somit der Vorkriegsstand festgeschrieben.

Quelle: https://www.dhm.de/lemo/rueckblick/lemo-rueckblick-februar-2013

(zuletzt aufgerufen am 05.05.2025)