3. DEZEMBER 2025 BIS 15. MÄRZ 2026

Beckmann

Ausstellungshalle der Graphischen Sammlung

Max Beckmanns Werk entsteht in einer von Krisen und Umbrüchen geprägten Welt und verwandelt diese Erfahrungen in eine bis heute faszinierende Bildsprache. Den intimsten Teil seines Œuvres bilden die Zeichnungen: Wie ein Tagebuch dokumentieren sie Beckmanns künstlerische Entwicklung und dienten ihm zugleich als Medium der Beobachtung, der Bildfindung, aber auch der Bild-Erfindung. Das Städel Museum rückt diese Arbeiten nun in den

Mittelpunkt und präsentiert rund 80 Werke aus allen Schaffensphasen – von bislang wenig bekannten Blättern bis hin zu herausragenden Hauptwerken. Sie eröffnen einen direkten, intensiven Zugang zu Beckmann (1884–1950), einem der bedeutendsten Künstler der Moderne.

Das Städel Museum verfügt über einen der herausragendsten Beckmann-Bestände weltweit und widmet sich seit mehr als einem Jahrhundert der Sammlung,

Erforschung und Vermittlung seines Werkes. 2021 erhielt das Museum durch wichtige Dauerleihgaben aus der Sammlung von Karin und Rüdiger Volhard

bemerkenswerten Zuwachs. Zusammen mit der Veröffentlichung des dreibändigen Werkverzeichnisses der schwarz-weißen Zeichnungen Max Beckmanns im Hirmer Verlag – mit dem Hedda Finke und Stephan von Wiese eine der letzten großen Forschungslücken zu Beckmanns Zeichnungen geschlossen haben – ist dies der Anlass für die retrospektive Schau.

Den Grundstock der Ausstellung bilden Zeichnungen aus dem eigenen Bestand des Städel Museums, ergänzt durch Leihgaben renommierter internationaler Museen und Privatsammlungen, darunter das Museum of Modern Art in New York, das British Museum in London, das Art Institute of Chicago, das Kunstmuseum Basel, die Hamburger Kunsthalle, das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin und das Museum der bildenden Künste Leipzig. Einzelne Gemälde und Druckgrafiken eröffnen darüber hinaus Einblicke in Beckmanns Arbeitsprozess und das Wechselspiel verschiedener Medien.

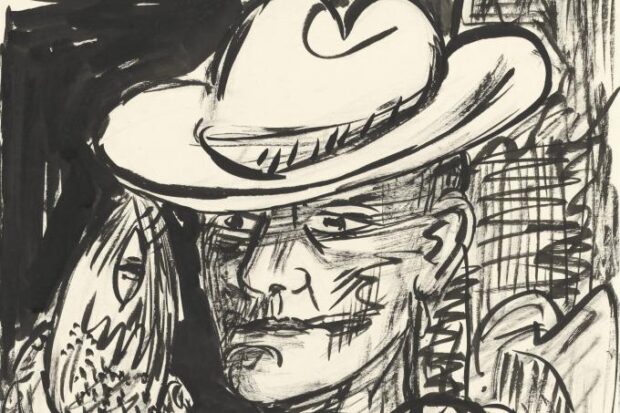

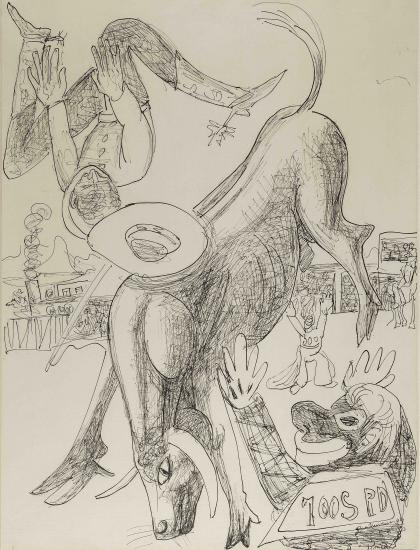

Rodeo 1949

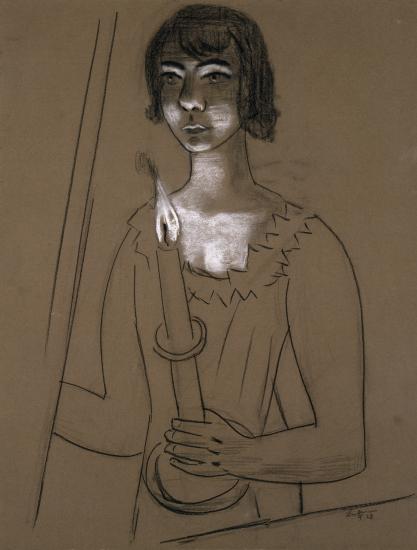

Der Mord 1933 Städel Frau mit Kerze- quappi 1928 Kunstmuseum Basel

Die Ausstellung wird durch die Förderung der Adolf Würth GmbH & Co. KG, der Dagmar-Westberg-Stiftung und des Städelschen Museums-Vereins e. V. ermöglicht und erfährt darüber hinaus Unterstützung durch die Franz Dieter und Michaela Kaldewei Kulturstiftung sowie Dr. Ina Petzschke-Lauermann.

Philipp Demandt, Direktor des Städel Museums, zur Ausstellung: „Max Beckmann, das Städel Museum und die Stadt Frankfurt am Main sind seit über einem

Jahrhundert eng miteinander verbunden. Trotz der Verluste fast aller Werke des Künstlers während der NS-Zeit verfügt das Museum heute über einen Beckmann Bestand von internationalem Rang. Mit der aktuellen Ausstellung rücken wir nach über vierzig Jahren erstmals wieder gezielt Beckmanns Zeichnungen in den Mittelpunkt. Sie eröffnen einen eigenen, faszinierenden Kosmos seines Schaffens und machen seine künstlerische Entwicklung unmittelbar erfahrbar – nicht zuletzt dank der herausragenden Zusammenarbeit mit Hedda Finke und Stephan von Wiese, den Herausgebern des dreibändigen Werkverzeichnisses seiner Zeichnungen.“

Daniel Hoster, Vorstandsvorsitzender der Dagmar-Westberg-Stiftung: „Mit dem Blick unserer Stifterin auf Max Beckmann erscheint das Zitat aus seinem Tagebuch vom 18. Dezember 1940 als inspirierende Mahnung auch für unsere Zeit: ‚Die Rolle, die Du zur Zeit spielst, ist die schwierigste, aber auch großartigste die Dir das Leben bieten konnte – vergiss das nicht – Max Beckmann – und gerade so wie sie ist.‘ Im Sinne der großen Verbundenheit unserer Stiftungsgründerin mit dem Städel Museum freuen wir uns daher sehr, die Ausstellung zu Beckmanns Zeichnungen zu fördern. Sie eröffnet einen neuen Blick auf einen der bedeutendsten deutschen Künstler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts – und auf ein Werk, das bis heute nichts von seiner Aktualität verloren hat.“

Die Kuratoren Regina Freyberger, Leiterin der Graphischen Sammlung ab 1800 am Städel Museum, Hedda Finke und Stephan von Wiese, Autoren des

dreibändigen Werkverzeichnisses der Zeichnungen Beckmanns, ergänzen: „Die Zeichnungen sind ein Schlüssel zu Beckmanns Werk. Zeichnend entwickelte er seine unverwechselbare Bildsprache, hielt Gesehenes und Erlebtes fest, formte seine persönliche Weltanschauung und verwandelte flüchtige Eindrücke in vielschichtige, bedeutungsgeladene Kompositionen. Im Lauf seines Lebens entstanden mehr als 1.900 schwarz-weiße, nicht in Skizzenbüchern gebundene Zeichnungen in Feder, Kreide oder Bleistift – vom raschen Entwurf bis hin zum autonomen Bild. Die Ausstellung zeigt daraus eine ebenso konzentrierte wie repräsentative Auswahl, die – ergänzt um einzelne farbige Arbeiten, Druckgrafiken und Gemälde – den Zeichner Max Beckmann in großer Intensität erfahrbar machen.“

Rundgang durch die Ausstellung

Die Ausstellung verfolgt in sechs Kapiteln Beckmanns eigenständige künstlerische Entwicklung von der frühen Berliner Zeit bis zu den letzten Lebensjahren in den USA. Ergänzend sind ausgewählte druckgrafische Blätter in einem eigenen Kabinett neben dem Beckmann-Saal in der Dauerausstellung der Moderne zu sehen.

Anfänge in Berlin

Seine ersten künstlerischen Erfolge erzielte Max Beckmann 1906 in der Ausstellung der Berliner Secession. Akademisch ausgebildet, entwickelte er einen Stil, der dem deutschen Impressionismus nahestand. Dies zeigt sich etwa in den sanften Schraffuren des Selbstporträts von 1912 oder in der atmosphärischen Abendlichen Straßenszene (1913?). Inhaltlich reizten ihn die großen Themen: In monumentalen Historiengemälden mit biblischen, mythologischen oder zeitgeschichtlichen Motiven verarbeitete er grundlegende menschliche Konflikte, etwa in dem Entwurf Elefantenschlacht (1908). Mit dem Aufkommen des Expressionismus und der wachsenden kritischen Resonanz auf seine Werke begann Beckmann, sich stärker mit persönlichen Erlebnissen auseinanderzusetzen. Dies zeigen die Skizzen zum Entwurf von Die Nacht (1912), die Szenen einer Gewalttat festhalten, von der Beckmann vermutlich selbst Zeuge war.

Der Künstler im Krieg

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs meldete sich Max Beckmann – wie viele Künstler seiner Generation – freiwillig zum Sanitätsdienst in der Hoffnung, neue Impulse für sein Schaffen zu gewinnen. Auf frühere, bildhaft komponierte Werke, die das Grauen des Krieges in Ostpreußen zeigen, folgten in Flandern zunehmend reduzierte Zeichnungen, die den Alltag der Soldaten, das Leid der Verwundeten und die Zerstörungen des Krieges sachlich und knapp festhalten. Werke wie Verwundeter Soldat mit Kopfverband (1915) zeigen den Menschen mit schnellen, kantigen Strichen in seiner Verletzlichkeit, während Aufgebahrter Toter (1915) durch seine eindringliche Bildsprache mit starken perspektivischen Verkürzungen wirkt. Auch die beiden Bildnisse Prof. Ferdinand Sauerbruch (1915) und Selbstporträt beim Zeichnen (1915) spiegeln diesen formalen Wandel und deuten bereits auf die charakteristische

Bildsprache der kommenden Jahre hin. Noch im Dezember 1914 entstanden Entwürfe für das Gemälde Auferstehung (Staatsgalerie Stuttgart), das Beckmann 1915 in Straßburg beginnen, aber nie vollenden sollte. Es ist das einzige Ölbild, das Beckmanns Kriegserfahrungen unmittelbar reflektiert. Fernab jeder Hoffnung steigen Tote aus ihren Gräbern in eine zersplitterte Landschaft. Erstmals wird in der Ausstellung eine große Entwurfszeichnung zu diesem Schlüsselwerk präsentiert, die vor wenigen Jahren im Nachlass Mathilde Q. Beckmanns im Zuge der Arbeit am Werkverzeichnis entdeckt wurde.

„Operationsbasis“ Frankfurt am Main 1915 kam Max Beckmann nach Frankfurt am Main und fand Zuflucht in der Schweizer Straße 3 bei seinem Studienfreund Ugi Battenberg und dessen Frau Fridel, die er in der intimen Federzeichnung Das Schäferstündchen (1915) festhielt. Nach den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg entstand in diesem geschützten Umfeld eine neue Bildsprache. Die Kompositionen sind durch reduzierte, flächenhafte Formen geprägt. Perspektivische Verzerrungen erzeugen Bewegung und Spannung und betonen das „Groteske“, das etwa in Drei Zuschauer vor einer Bühne (1917)

sichtbar wird. Dieser Stilwandel wird besonders deutlich im lithografischen Zyklus Die Hölle von 1919, zugleich eine der sozialkritischsten Arbeiten Beckmanns der Frankfurter Jahre. In der Ausstellung sind eine erste Variante sowie die Umdruckzeichnung und die Lithografie des vorletzten Blatts dieses Zyklus zu sehen. Sie verdeutlichen die enge Wechselwirkung zwischen Druckgrafik und Zeichnung, aber auch die Verbindung zur Malerei, etwa im Selbstbildnis mit Sektglas (1919), einem Hauptwerk der Städel-Sammlung, in dem Beckmann sich als Beobachter einer aus den Fugen geratenen Welt inszeniert. Beckmanns Zeichnungen werden immer eigenständiger, zudem beginnt sich in den späten 1920er-Jahren die Formensprache zu klären, sei es in Werken wie Spiegel auf einer Staffelei (1926), Junge mit Hummer (1926) oder Quappi mit Kerze (1928). Das gilt auch für seine größte Landschaftszeichnung Rimini (1927), die bis zur Beschlagnahmeaktion „Entartete Kunst“ Teil der ersten Beckmann-Sammlung im Städel unter Direktor Georg Swarzenski war.

Zäsur Nationalsozialismus

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verlor Max Beckmann seine Lehrtätigkeit an der Frankfurter Kunstgewerbeschule, der heutigen Städelschule. Seine Werke wurden als „entartet“ diffamiert. Er zog sich in seine Arbeit zurück und schuf im Jahr 1933 eine Gruppe motivisch sehr unterschiedlicher Aquarelle. In der Ausstellung sind Der Mord (1933), Geschwister (1933/37) und Schlangenkönig und Hummerfrau (1933) zu sehen. Sie repräsentieren Beckmanns Schaffen dieser Jahre und zeigen die zunehmende Mythisierung sowie die geheimnisvolle Komplexität seiner Kompositionen.

Exil in Amsterdam

Vor dem Hintergrund der bedrohlichen politischen Entwicklung reisten Max und Mathilde Q. Beckmann 1937 nach Amsterdam. Der zunächst als Zwischenstation auf dem Weg nach Paris geplante Aufenthalt dauerte aufgrund des Zweiten Weltkriegs nahezu zehn Jahre. Beckmann erlebte diese Zeit als Exil, geprägt von existenziellen Ängsten und materieller Unsicherheit. Im Auftrag des Frankfurter Mäzens Georg Hartmann entstanden die sehr persönlichen Zeichnungen zu Goethes Faust. Der Tragödie zweiter Teil. Sie zählen zu den Hauptwerken der Amsterdamer Zeit und bildeten die Grundlage für Beckmanns weiteres zeichnerisches Schaffen. In den 143 Federzeichnungen, von denen vier Blätter in der Ausstellung zu sehen sind, setzte Beckmann sich mit weitreichenden Themen auseinander, darunter das Verhältnis der Geschlechter und die Auswirkungen des Krieges. Daneben entstanden bildmäßig komponierte Arbeiten wie Haltestelle (1945), die die Erfahrung von Isolation und Stillstand im Exil spiegeln, sowie Champagnerfantasie (Vergrößerungsglas) (1945), in der Beckmann sein Leibgetränk in einer surrealen Vision zu einer symbolischen Ursuppe des Menschen verwandelte.

Neuanfang in den USA

1947/48 gelang Max Beckmann ein Neuanfang in den Vereinigten Staaten. Unbeeindruckt von der wachsenden Abstraktion in der zeitgenössischen Kunst rang er weiterhin um eine lesbare Weltdeutung und blieb formal der Figuration verpflichtet. Selbstbildnis mit Fisch (1949) und Rodeo (1949) zählen zu den eindrücklichsten Kompositionen, die Beckmanns Auseinandersetzung mit seiner neuen Lebensumgebung spiegeln. Die Ausstellung schließt mit Backstage (Hinter der Bühne) (1950), einem der letzten unvollendeten Gemälde Beckmanns, sowie seiner letzten Zeichnung, dem Bildnis Georg Swarzenski (1950). Swarzenski hatte ab 1918 die bedeutende Beckmann-Sammlung im Städel Museum aufgebaut, die bis heute die Grundlage für die kontinuierliche Erforschung und Präsentation seines Werkes bildet.

BECKMANN

Ausstellungsdauer: 3. Dezember 2025 bis 15. März 2026

Kuratoren: Hedda Finke und Stephan von Wiese (Werkverzeichnis der Zeichnungen Max Beckmanns),

Regina Freyberger (Leiterin der Graphischen Sammlung ab 1800, Städel Museum)

Ort: Städel Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main

Information: staedelmuseum.de

Besucherservice: +49(0)69-605098-200, info@staedelmuseum.de

Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr, Sa, So + Feiertage 10.00–18.00 Uhr, Do 10.00–21.00 Uhr

Sonderöffnungszeiten: Aktuelle Informationen zu besonderen Öffnungszeiten unter staedelmuseum.de

Tickets und Eintritt: Di–Fr 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, Sa, So + Feiertage 18 Euro, ermäßigt 16 Euro;

jeden Dienstag ab 15.00 Uhr 9 Euro; freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren. Gruppen ab 10 regulär

zahlenden Personen 16 Euro pro Person. Für alle Gruppen ist generell eine Anmeldung unter Telefon

+49(0)69-605098-200 oder info@staedelmuseum.de erforderlich.

Überblicksführungen: Die Überblicksführungen finden jeden 2. und 4. Sonntag im Monat um 14.00 Uhr

statt und bieten Besuchern eine kompakte Einführung in Beckmanns Zeichnungen und seine künstlerische

Entwicklung.

Audioguide: Die rund 30-minütige Audiotour zur Ausstellung umfasst 14 Stationen und ist in deutscher

Sprache verfügbar. Die kostenlose App ist ab Ausstellungsbeginn für iOS und Android im App Store sowie

Seite 5

/6

im Google Play Store erhältlich und kann zu Hause oder über das WLAN im Museum auf das Smartphone

geladen werden.

Katalog: Zur Ausstellung erscheint im Hirmer Verlag der Katalog „Beckmann. Zeichnungen / Beckmann.

Drawings“ in einer deutsch/englischen Ausgabe, herausgegeben von Hedda Finke, Regina Freyberger und

Stephan von Wiese. Der Katalog umfasst 188 Seiten und kostet 45 Euro (Buchhandelsausgabe) bzw.

34,90 Euro (Museumsausgabe).

Werkverzeichnis: Nach neun Jahren intensiver Forschung erscheinen im Hirmer Verlag parallel zur

Eröffnung der Ausstellung Anfang Dezember die ersten beiden Bände des von Hedda Finke und Stephan

von Wiese bearbeiteten dreibändigen Werkverzeichnisses der Zeichnungen von Max Beckmann. Bis zum

Erscheinen von Band III im Frühjahr 2026 ist das Werkverzeichnis zu einem Subskriptionspreis von 420 €

(D) (anstatt 500 € (D)), zzgl. Porto, für alle drei Bände über den Hirmer Verlag und den Buchhandel

erhältlich. Die Bände I und II werden Anfang Dezember 2025 ausgeliefert. Band III wird den Subskribenten

ohne weitere Berechnung im Frühjahr 2026 nachgeliefert. Die Bände sind nicht einzeln lieferbar.

Gefördert durch: Adolf Würth GmbH & Co. KG, Dagmar-Westberg-Stiftung, Städelscher Museums-Verein e. V.

Mit weiterer Unterstützung durch: Franz Dieter und Michaela Kaldewei Kulturstiftung, Dr. Ina Petzschke

Lauermann

Medienpartner: Frankfurter Rundschau, arte

Kulturpartner: hr2-kultur

@staedelmuseum auf Social Media: #staedel auf Instagram / YouTube / TikTok / Facebook / LinkedIn /

STÄDEL STORIES: Noch mehr Geschichten und Hintergründe zur Sammlung und den

Sonderausstellungen zum Lesen, Sehen und Hören unter stories.staedelmuseum.de

Das Titelbild : Selbstbildnis mit Fischerhut