NEUES INNOVATIVES DIGITALES ARCHIV MACHT KUNST- UND FRAUENGESCHICHTE FÜR EIN BREITES PUBLIKUM ONLINE ERLEBBAR

Das Städel Museum macht mit dem digitalen Roederstein-Jughenn-Archiv ein einzigartiges Stück Kunst- und Frauengeschichte erstmals online zugänglich. Nutzer können vom eigenen Bildschirm aus in den Nachlass der Malerin Ottilie W. Roederstein (1859–1937) eintauchen, ihre Biografie erkunden und ihr weitreichendes Netzwerk von Freundinnen, Künstlerinnen und Akteurinnen der Frauenbewegung entdecken. Die digitale Anwendung ist ab dem 10. Oktober auf der Website des Städel Museums abrufbar.

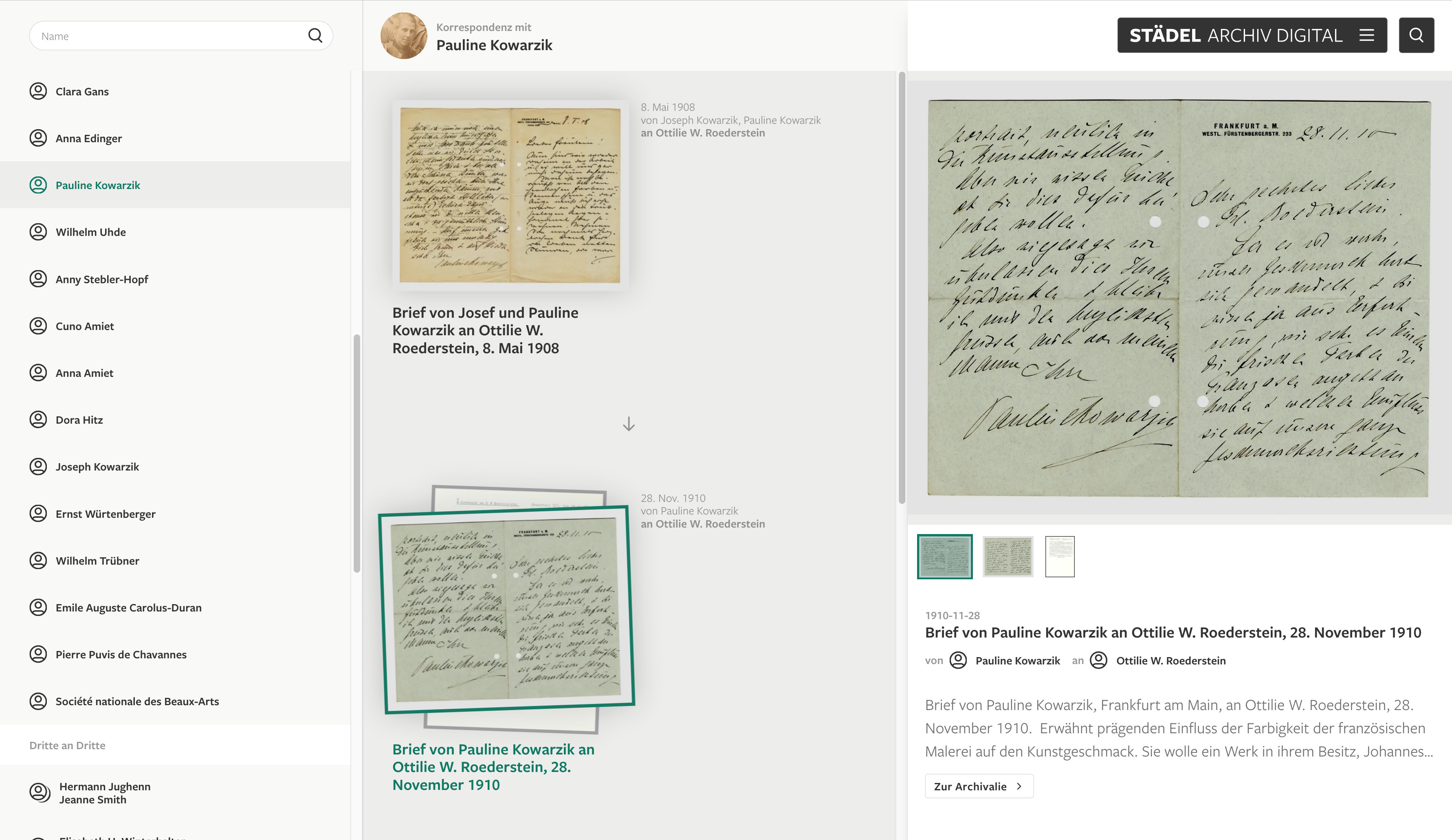

Nur selten sind Nachlässe von Künstlerinnen in diesem Umfang erhalten. Das außergewöhnliche Archivkonvolut wurde dem Städel Museum 2019 als großzügige Schenkung aus Privatbesitz übergeben. Es umfasst rund 1.000 Briefe, über 3.000 historische Fotografien und Werkreproduktionen sowie weitere Dokumente wie Ausstellungsbesprechungen oder Presseartikel. Für die Präsentation dieses einzigartigen Bestands wurde – angelehnt an die modulare Struktur der Digitalen Sammlung des Städel Museums – ein innovatives Online-Format entwickelt, in dessen Zentrum die dynamische Visualisierung des weitverzweigten Netzwerks der Künstlerin Ottilie Roederstein steht. Interaktive Such- und Filterfunktionen machen eine repräsentative Auswahl von über 1.000 Text- und Bilddokumenten aus dem Nachlass zugänglich. Sie ermöglichen es, das Material gezielt nach Themen, Orten oder Personen zu durchsuchen und die bewegenden Geschichten um Roederstein anhand der Archivalien nachzuvollziehen. Ergänzt wird das Angebot durch eine interaktive und bebilderte Chronologie ihres Lebens und Schaffens.

Ottilie Roederstein war zu Lebzeiten eine hoch angesehene Künstlerin, geriet jedoch nach ihrem Tod lange in Vergessenheit. Ihr Nachlass besitzt daher einen unschätzbaren Wert für die Kunst- und Frauengeschichte. Bisher teils unveröffentlichte und persönliche Quellen eröffnen Einblicke in ihren Lebensweg, ihre künstlerische Entwicklung und ihr dichtes Netzwerk. Sie laden zum Entdecken und Erkunden ein, bieten aber auch wertvolle Impulse für die weitere wissenschaftliche Forschung. Das Roederstein-Jughenn-Archiv baut auf der langjährigen Erfahrung mit der Digitalen Sammlung auf. Der Einzelarchivbestand Roederstein-Jughenn ist Teil des historischen Archivs des Städel Museums, das über 150 Jahre Museums- und Sammlungsgeschichte vereinigt.

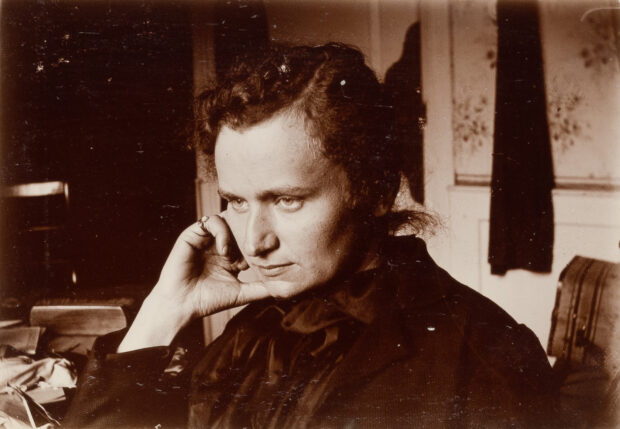

Ottilie von Roederstein in ihrem Atelier

Ottilie von Roederstein in ihrem Atelier  Ottilie von Roederstein zwischen ihren Selbstbildn.

Ottilie von Roederstein zwischen ihren Selbstbildn.

Ottilie von Roederstein mit ihren Schülerinnen

Ottilie von Roederstein mit ihren Schülerinnen

Die Erschließung des Roederstein-Jughenn-Archivs wurde unterstützt durch die Rudolf-August Oetker-Stiftung, die Damengesellschaft des Städelschen Museums-Vereins e. V. sowie durch eine private Spende.

Philipp Demandt, Direktor des Städel Museums: „In den Ausstellungen zur Malerin Ottilie W. Roederstein und den Städel Frauen konnten bereits mehr als 180.000 Besucherinnen und Besucher bedeutende Künstlerinnen der Jahrhundertwende und ihren Einfluss auf die moderne Kunst wiederentdecken. Nun bietet unser digitales Roederstein-Jughenn-Archiv dem Publikum die Möglichkeit, diesen Künstlerinnen dauerhaft digital zu begegnen. Mit historischen Fotografien, Briefen und weiteren Dokumenten macht das Städel Museum ihre Biografien und Netzwerke nachhaltig sichtbar. Die Entwicklung des digitalen Archivs basiert auf den wissenschaftlichen Forschungsleistungen unseres Hauses und auf unserer innovativen Digitalen Sammlung, in der wir die Städel Sammlung seit rund zehn Jahren einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.“

Das Schaffen von Ottilie Roederstein ist von der Geschichte des Städel Museums und der Stadt Frankfurt nicht zu trennen. Nach ihrem Tod ging das Archivmaterial an ihre Lebensgefährtin Elisabeth H. Winterhalter (1856–1952), die bereits zu Lebzeiten der Künstlerin deren Werk dokumentierte. Sie übergab es ihrem Nachbarn und Freund Hermann Jughenn (1888–1967), der den Bestand mit eigener Korrespondenz, Werkaufnahmen und Aufzeichnungen erweiterte, um eine Biografie und ein Werkverzeichnis vorzubereiten – die jedoch nicht veröffentlicht wurden. Nach Jughenns Tod 1967 gelangte der Nachlass über seine Familie an das historische Archiv des Städel Museums.

Nur wenige Meter lagen zwischen Roedersteins Atelier in der Städelschule und dem Städel Museum, das sie regelmäßig besuchte und von dessen Sammlung sie sich inspirieren ließ. Ihre eigenen Werke fanden schon zu Lebzeiten Eingang in die Sammlung: 1902 erwarb das Städel Museum ihr Gemälde Lesende Alte – die erste Erwerbung des Museums von einer noch lebenden zeitgenössischen Künstlerin. Heute verfügt das Städel mit 26 Gemälden und drei Zeichnungen über einen der größten Sammlungsbestände von Werken der Künstlerin weltweit. Im Sommer 2022 widmete ihr das Städel Museum die Retrospektive „Frei. Schaffend. Die Malerin Ottilie W. Roederstein“ (20. Juli – 16. Oktober 2022), die erste Forschungsergebnisse zum Roederstein-Jughenn-Archiv präsentierte. Die Ausstellung „Städel | Frauen. Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris um 1900“ (10. Juli – 27. Oktober 2024) knüpfte hier an, indem sie weitere Einblicke in das Frauen-Netzwerk um Roederstein gab und die Biografien herausragender Künstlerinnen umfassend vorstellte.

Das neue digitale Angebot macht die Quellen aus dem Nachlass der Künstlerin sowohl technisch als auch inhaltlich lebendig und unmittelbar erfahrbar. Zentrales Element ist eine relationale Datenbank, die das Fundament der Digitalen Sammlung des Städel

Museums bildet und zugleich die inhaltliche Datenstruktur für die Erschließung der Nachlassmaterialien bereitstellt. Ein Großteil der zugrunde liegenden Daten wird automatisiert aus der Datenbank abgerufen, semantisch aufbereitet und nutzerfreundlich dargestellt. Die Anwendung folgt einem Baukastenprinzip und umfasst die Module Biografie, Netzwerk, Personen, Korrespondenzen und Ausstellungen. Je nach individuellem Interesse oder Forschungsschwerpunkt eröffnet sie durch eine modulübergreifende Such- und Filterfunktion unterschiedliche Zugänge zu dem vielschichtig erschlossenen Material.

Biografie

Die deutsch-schweizerische Malerin Ottilie W. Roederstein zählte um 1900 zu den erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Zeit. Nach Ausbildungsstationen in Zürich, Berlin und Paris lebte sie ab 1891 mit Elisabeth H. Winterhalter in Frankfurt am Main. 1909 ließen sie sich im benachbarten Hofheim am Taunus nieder. Roederstein war als freischaffende Porträtmalerin eine feste Größe im männlich dominierten Kunstbetrieb und setzte sich selbstbewusst über die vorherrschenden gesellschaftlichen Normen hinweg. Ihre Werke wurden in zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen von Zürich über Paris und Frankfurt bis nach London und Chicago gezeigt und fanden große Anerkennung.

Das digitale Roederstein-Jughenn-Archiv verbindet diese facettenreiche Biografie mit innovativen Formen der Präsentation: Ein interaktiver Zeitstrahl veranschaulicht die Stationen von Roedersteins Karriere, ihre Reisen und Netzwerke, während thematische Filter den Zugang zu zentralen Aspekten wie Ausstellungen, Begegnungen und Weggefährtinnen eröffnen. Die Quellen ermöglichen unmittelbare Einblicke in das Leben der Malerin und ihrer Partnerin.

Besonderes Augenmerk gilt dem reichen Fotobestand: Historische Fotografien Roedersteins aus allen Lebensphasen – von inszenierten Atelieraufnahmen bis zu spontanen Amateurfotos – lassen sich in chronologischer Abfolge betrachten und bis ins Detail hinein vergrößern. Neben den frühen Studienjahren und ihren Ateliers dokumentieren sie auch Reisen in die Schweizer Berge oder den Mittelmeerraum sowie das gemeinsame Haus in Hofheim. Ergänzt wird der Bestand durch Porträts befreundeter Künstlerinnen und Weggefährtinnen.

Netzwerk und Personen

Das digitale Archiv bildet das weit verzweigte Netzwerk Roedersteins ab und zeichnet die Spuren von 30 ausgewählten Frauen aus ihrem Umkreis nach. Es dokumentiert Roedersteins Verbindungen zwischen Schweiz, Frankreich und Deutschland und zeigt, wie sie als zentrale Netzwerkerin Frauen über nationale Grenzen hinweg zusammenführte und ihnen in einer von patriarchalen Strukturen geprägten Zeit gegenseitige Unterstützung ermöglichte. Für Frauen um 1900, die wie Roederstein Malerin werden wollten, waren Kontakte essenziell, da ihnen der Zugang zu öffentlichen Kunstakademien in den meisten europäischen Ländern verwehrt blieb und sie stattdessen nur in privaten Kunstschulen und „Damenateliers“ Malunterricht nehmen konnten. Insbesondere Paris bot den Frauen vielfältige Studienmöglichkeiten; die dortigen Ausbildungsstätten wurden zu Knotenpunkten des internationalen Netzwerks von Roederstein, zu dem etwa Annie Stebler-Hopf, Dora Hitz, Louise Breslau und Martha Stettler gehörten. Als Lehrerin förderte Roederstein Nachwuchskünstlerinnen und war über Elisabeth H. Winterhalter zudem mit lokalen Vertreterinnen der Frauenbewegung wie Meta Quarck-Hammerschlag und Gabriele von Wartensleben in Kontakt.

Das digitale Archiv veranschaulicht diese Beziehungsgeflechte in einer interaktiven grafischen Darstellung und schlägt narrative Brücken zwischen Personen und Ereignissen. Mithilfe einer Filterfunktion lässt sich gezielt anzeigen, welche Personen über Ausbildung, Mitgliedschaften oder persönliche Beziehungen miteinander verbunden waren. Im Modul „Personen“ laden detailliert verschlagwortete Biografien, ergänzt durch Text- und Bildquellen, dazu ein, die herausragenden Frauen aus Roedersteins Umfeld zu entdecken.

Korrespondenzen

Das Korrespondenz-Modul des digitalen Archivs umfasst eine repräsentative Auswahl von rund 300 Briefen Roedersteins sowie fast 500 Schreiben und Postkarten, die sie erhalten hat, und etwa 200 Briefe, die sie an Elisabeth H. Winterhalter gerichtet hat. Diese Quellen eröffnen ein eindrucksvolles Bild von Roedersteins künstlerischer Persönlichkeit. Die Korrespondenz reicht von privaten Briefen an Winterhalter, ihre Familie und enge Vertraute bis hin zu Briefwechseln mit Künstlerinnen, Künstlern und Kulturinstitutionen. In der Rubrik „Briefwechsel“ können die umfangreichen Dokumente in einer Benutzeroberfläche entdeckt werden, die an moderne Messenger-Dienste erinnert.

Ausstellungen Zwischen 1883 und 1938 nahm Ottilie W. Roederstein an über 190 Gruppen- und Einzelausstellungen in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den USA teil. Ihre Präsenz in Ausstellungen machte sie als Malerin sichtbar, verschaffte ihr Ansehen und brachte neue Aufträge. Das digitale Archiv bietet ein chronologisches Verzeichnis ausgewählter Ausstellungen, die sich anhand von Text- und Bildquellen aus ihrem Nachlass belegen lassen. Es berücksichtigt nicht nur Ausstellungen, an denen Roederstein selbst beteiligt war, sondern auch solche, die sie rezipierte und die ihr künstlerische Impulse gaben.

STÄDEL MUSEUM STARTET DAS DIGITALE ROEDERSTEIN-JUGHENN-ARCHIV

Projektbeteiligte: Dr. Iris Schmeisser (Leiterin Provenienzforschung und historisches Archiv, Städel Museum), Gabi Schulte-Lünzum (stv. Abteilungsleitung Digitale Sammlung, Städel Museum), Alexandra Reißer (Projektmanagerin für digitale Kultur, Städel Museum), Aude-Line Schamschula (wissenschaftliche Mitarbeiterin, Städel Museum)

Online-Pressetermin: Freitag, 10. Oktober 2025, 11.00 Uhr

Information: staedelmuseum.de

Besucherservice und Führungen: +49(0)69-605098-200, info@staedelmuseum.de

Ort: Städel Museum, Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt am Main

Gefördert durch: Rudolf-August Oetker-Stiftung, Damengesellschaft des Städelschen Museums-Vereins e.V., private Spende.

@staedelmuseum auf Social Media: #staedel auf Instagram / YouTube / TikTok / Facebook / LinkedIn / STÄDEL STORIES: Noch mehr Geschichten und Hintergründe zur Sammlung und den Sonderausstellungen zum Lesen, Sehen und Hören unter stories.staedelmuseum.de

Titelbild: Ottilie von Roederstein