Gustav Klimt

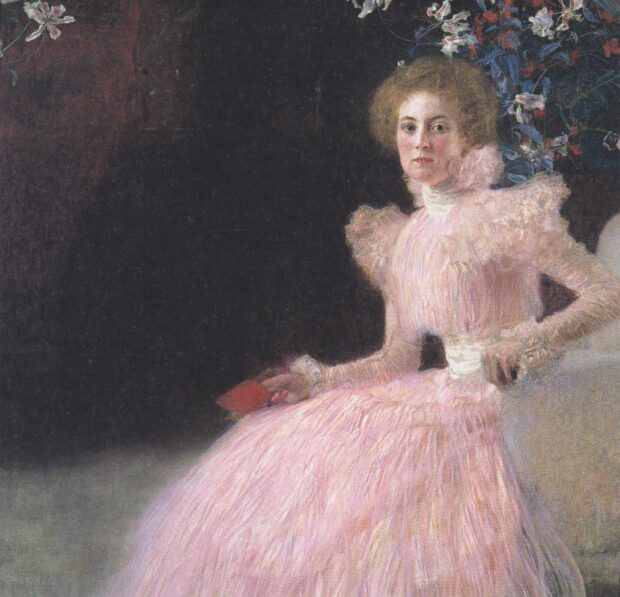

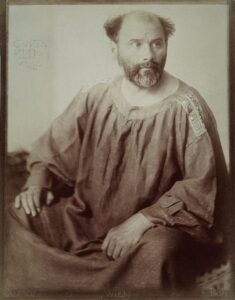

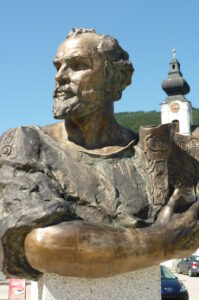

Gustav Klimt war ein bedeutender österreichischer Maler der Jahrhundertwende, der der berühmteste Vertreter des Wiener Jugendstils ist und berühmte wie hochpreisig gehandelte Gemälde wie „Adele Bloch-Bauer I“ (1907) und der „Der Kuss“ (1908) malte. Er wurde am 14. Juli 1862 in Baumgarten bei Wien in Österreich geboren und starb am 6. Februar 1918 mit 55 Jahren in Wien. 2025 jährt sich sein Geburtstag zum 163. Mal.

Gustav Klimt war Sohn des aus Böhmen stammenden Goldgraveurs Ernst Klimt d. Ä. (* 9. Februar 1834 in Prag;[1] † 13. Juli 1892 in Wien[2]) und dessen Ehefrau Anna Rosalia (geborene Finster; * 27. Jänner 1836 in Margareten;[1] † 6. Februar 1915).[3] Geboren wurde er als zweites von sieben Kindern im damaligen Wiener Vorort Baumgarten Nr. 4 (heute 14. Bezirk, Linzer Straße 247; das Geburtshaus wurde 1966 abgerissen). Seine Brüder Ernst Klimt d. J. und Georg Klimt waren ebenfalls Künstler. Die Eltern hatten am 17. Juli 1860 in Baumgarten geheiratet.[3][1]

Gustav Klimt war Sohn des aus Böhmen stammenden Goldgraveurs Ernst Klimt d. Ä. (* 9. Februar 1834 in Prag;[1] † 13. Juli 1892 in Wien[2]) und dessen Ehefrau Anna Rosalia (geborene Finster; * 27. Jänner 1836 in Margareten;[1] † 6. Februar 1915).[3] Geboren wurde er als zweites von sieben Kindern im damaligen Wiener Vorort Baumgarten Nr. 4 (heute 14. Bezirk, Linzer Straße 247; das Geburtshaus wurde 1966 abgerissen). Seine Brüder Ernst Klimt d. J. und Georg Klimt waren ebenfalls Künstler. Die Eltern hatten am 17. Juli 1860 in Baumgarten geheiratet.[3][1]

Zunächst sollte Klimt den Beruf des Vaters erlernen, erhielt jedoch ein Stipendium, sodass er 1876–1883 an der Wiener Kunstgewerbeschule des k.k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie bei Ferdinand Laufberger, Victor Berger, Ludwig Minnigerode, Karl Hrachowina und Michael Rieser ein Studium aufnehmen konnte. Dabei wohnte er (mit Unterbrechungen) bei seinen Eltern, 7., Burggasse 47, und war im Adressbuch von Lehmann noch 1894 dort eingetragen.

In den 1880er Jahren bildete er zusammen mit seinem Bruder Ernst (Eintragung bei Lehmann: Gebrüder Klimt) und Franz Matsch eine als Künstler-Compagnie geführte Ateliergemeinschaft, die bei Lehmann (s. o.) erstmals 1888 an der Adresse 6., Sandwirtgasse 8, aufscheint und hier bis 1890 genannt wird; 1888 war der jüngste der drei, Georg, volljährig geworden. 1888/1889 unternahm Klimt Reisen nach Krakau, Triest, Venedig und München. Von 1891 an scheint als Atelieradresse der Compagnie 8., Josefstädter Straße 21, auf. Man arbeitete im Gartenpavillon des Hauses gegenüber dem Theater in der Josefstadt.

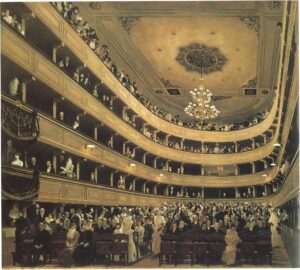

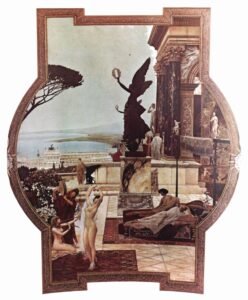

Die Compagnie gestaltete unter anderem Vorhang- und Deckengemälde für die Theater in Reichenberg, Karlsbad und 1885 in Fiume. 1885 schuf sie die Deckengemälde in der Wiener Hermesvilla, in der Zeit von 1886 bis 1888 die Deckenfresken in den beiden Stiegenhäusern des Neubaus des Burgtheaters und 1891/1892 die Zwickel- und Interkolumnienbilder im Stiegenhaus des Kunsthistorischen Museums Wien sowie die Wandgemälde des Schlosses Peleș in Rumänien. Während Matsch nach seiner Eheschließung 1895 in Döbling, dem 19. Bezirk, wohnte und arbeitete, war Klimt nach Lehmann noch 1910 an der Josefstädter Straße tätig.

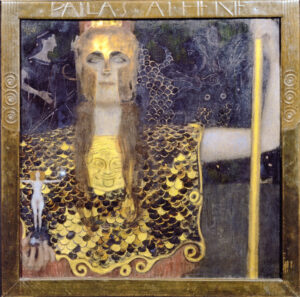

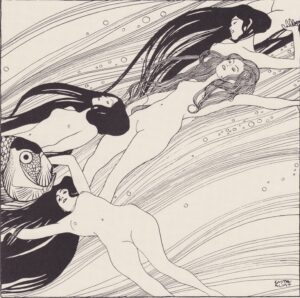

Er wurde 1891 Mitglied der Genossenschaft bildender Künstler Wiens (Künstlerhaus). 1892 starb im Juli sein Vater, im Dezember sein jüngerer Bruder Ernst. Am 24. Mai 1897 trat er aus dem Künstlerhaus aus und gehörte zu den Gründern der Wiener Secession, deren erster Präsident er von 1897 bis 1899 war. Für das von Josef Olbrich 1897/1898 errichtete Secessionsgebäude entwarf er die Metalltüren. 1898 veranstaltete die Secession ihre erste Ausstellung. Für die Secessions-Zeitschrift Ver Sacrum („Der heilige Frühling“) lieferte Klimt während der Jahre 1898 bis 1903 zahlreiche Bildvorlagen und Illustrationen.

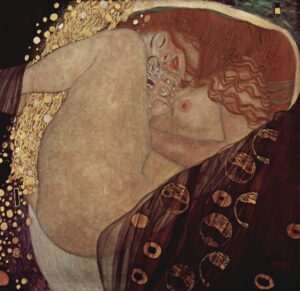

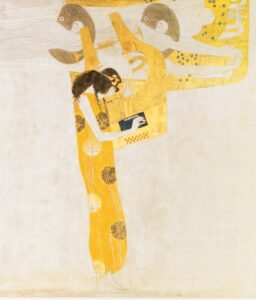

Gustav Klimt erhielt 1894 vom k.k. Unterrichtsministeriums den Auftrag, gemeinsam mit Franz Matsch die Decke im Gebäude der neu errichteten Universität mit Gemälden auszugestalten. Vorgesehen war das Thema Der Sieg des Lichtes über die Finsternis. In den ihnen aufgetragenen Bildern sollten die einzelnen Fakultäten präsentiert werden. Die sogenannten Fakultätsbilder bezogen sich auf die Disziplinen der Medizin, Philosophie, Theologie und der Jurisprudenz. Da Klimt aber mit seinen Entwürfen die rationalen Wissenschaften und ihr nützliches Wirken nicht so darstellte, wie es den konservativen Erwartungen entsprach, lehnten 87 Fakultätsmitglieder seine Vorschläge ab. Auch die staatstreue Presse übte heftige Kritik. Da er aber auch, trotz Überarbeitungen, nicht bereit war, die optimistische Rolle der Wissenschaften zu feiern, kam es zum Bruch zwischen den beiden Künstlern.[4] Nach dem Wiener Skandal um das erste Bild, Philosophie, das bei der Pariser Weltausstellung mit einer Goldmedaille ausgezeichnet wurde, war Klimt bei Medizin (1901) und Jurisprudenz malerisch noch weniger kompromissbereit als zuvor. Matschs Gemälde Theologie wurde hingegen akzeptiert und befindet sich bis heute in der Universität Wien. Karl Kraus, der Klimts Stil offenbar nicht schätzte, verteidigte in seiner Zeitschrift Die Fackel[5] die Ablehnung des Philosophie-Gemäldes durch die Professoren und kolportierte die abschätzige Bemerkung, dass die Pariser der importierten Kunst den Spottnamen „goût juif“ (jüdischer Geschmack) verliehen hätten. Klimt trat vom Auftrag des Ministeriums 1905 zurück, retournierte mit Hilfe privater Gönner das erhaltene Honorar. Koloman Moser und die Familie Lederer kauften die Entwürfe zurück. Alle drei Bilder wurden im Zweiten Weltkrieg ausgelagert. Sie verbrannten 1945 im Schloss Immendorf in Niederösterreich. 2021 wurden diese Bilder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in einem Projekt anhand der vorhandenen Schwarz-Weiß-Bilder in Farbe rekonstruiert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Klimt

–

–

ä

ä